남프랑스에 가야겠다고 처음 마음 먹은 건, 헤밍웨이의 회고록 ‘파리는 날마다 축제(A Moveable Feast)’를 읽으면서였다. 그는 1920년대부터 1950년대까지 아를(Arles), 님(Nîmes), 아비뇽(Avignon), 칸(Cannes), 앙티브(Antibes), 니스(Nice) 등 남프랑스 곳곳을 여러 차례 찾았다. 해변에서 수영을 하고, 시장에서 산 생선과 와인을 먹고 마시며, 아침이면 카페 테라스에 앉아 글을 썼다. 그렇게 보낸 느릿하고 풍요로운 일상과 풍경을 작품 속에 세심히 새겨 넣었다.

하지만 남프랑스로 끌린 결정적 이유는 그림이었다. 고흐의 <별이 빛나는 밤>, 피카소의 <아비뇽의 처녀들>, 샤갈의 <나와 마을>- 그 모든 작품의 배경이 남프랑스라는 사실을 알게 된 순간, 마음이 단단히 기울었다. 그들이 사랑했던 풍경과 영감을 길어 올린 빛을 언젠가 꼭 찾아가고 싶어졌다.

남프랑스는 약 100여 개의 크고 작은 도시로 이루어져 있다. 여름이면 보랏빛 라벤더와 초록빛 포도넝쿨이 햇살 속에 물결치고, 겨울에도 기온은 좀처럼 영상 10도 아래로 내려가지 않는다. 1년 중 300일 이상 이어지는 맑은 하늘과 북서쪽에서 불어와 공기를 투명하게 씻어내는 미스트랄(Mistral) 바람은 이 땅의 색채를 더욱 선명하게 만든다. 해안과 광장에서는 칸 영화제와 아비뇽 연극제가 열리고 남프랑스는 휴양과 축제가 공존하는 무대가 된다.

이 땅의 역사는 기원전 6세기, 고대 그리스인들이 마사리아(오늘날의 마르세유)를 세우면서 시작됐다. 로마 시대에는 아를과 님이 원형극장과 신전이 들어선 번영의 도시였고, 중세에는 아비뇽 교황청이 문화와 종교의 중심이 되었다. 19세기 후반, 파리와 마르세유를 잇는 철도가 개통되자 남프랑스는 전 세계의 사랑을 받기 시작했다. 혹독한 겨울을 피해 내려온 영국과 북유럽 귀족들로 인해 니스와 칸은 벨 에포크(Belle Époque) 시대의 사교와 휴양의 중심지가 되었고, 20세기 초에는 피카소, 마티스, 샤갈이 이주하며 ‘빛의 나라’라는 명성을 더욱 굳혔다.

고흐는 아를에서 해바라기를, 피카소는 앙티브에서 바다의 자유를, 샤갈은 생폴 드 방스 언덕에서 꿈과 사랑을 그렸다. 그들의 붓끝에서 남프랑스는 세계 속 낭만의 대명사가 되었다.

현실은 녹록지 않아 여행을 떠나기까지 꼬박 3년이 걸렸지만, 길고 기다란 준비의 시간만큼 설렘도 깊어졌다. 그리고 마침내 고흐가 붓을 들고 걷던 아를의 햇빛 아래로, 남프랑스 여행의 첫 발걸음을 내디뎠다.

아를 Arles,

고흐의 눈동자에 담긴 노란색 세계

아를은 태양과 색채, 그리고 역사의 도시다. 잠시만 거리를 걸어도 고흐가 왜 이곳을 사랑했는지, 그의 그림 속 빛이 왜 그렇게 눈부셨는지 알 수 있다. 1888년, 파리의 회색 하늘과 끝없는 북쪽의 겨울에 지친 고흐는 강렬한 햇빛과 선명한 색채를 찾아 이곳으로 내려왔다. 그리고 단 15개월 동안, <해바라기>, <론강의 별이 빛나는 밤>, <밤의 카페 테라스>를 비롯해 300점이 넘는 회화와 드로잉을 남겼다. 그는 동생 테오에게 보낸 편지에 이렇게 적었다. “여기서는 모든 것이 색채로 이루어져 있어.”

라마르틴 광장 근처, 고흐가 ‘노란 집(Yellow House)’이라 불렀던 작업실 자리는 이제 건물은 사라지고 빈터만 남았다. 하지만 그곳에서 바라보는 론강의 풍경은 여전히 <론강의 별이 빛나는 밤> 속 장면과 겹친다. 밤이 내리면 강물 위로 별빛이 부서지고, 가스등 불빛이 황금빛으로 번진다.

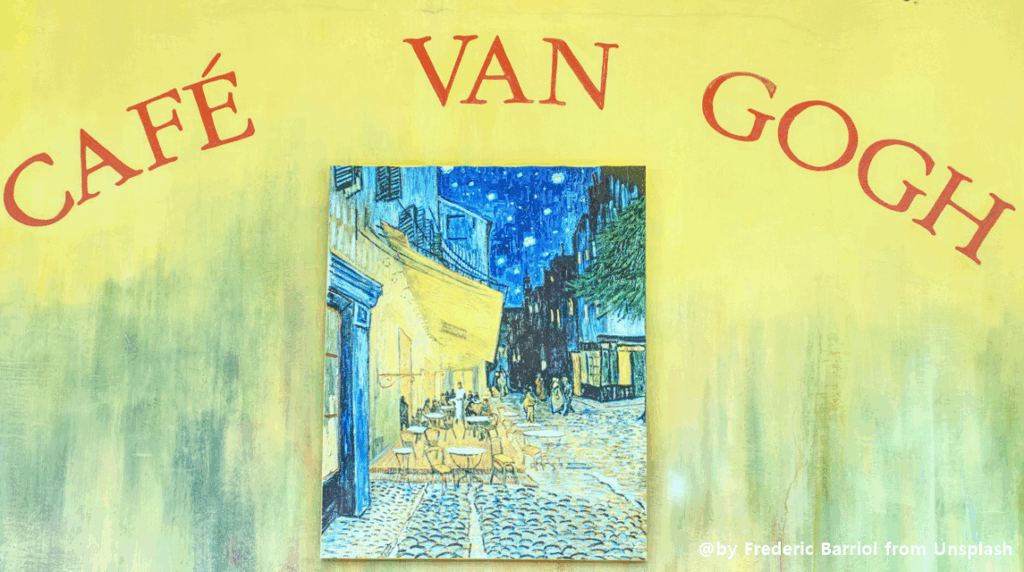

<밤의 카페 테라스>의 배경이 되었던 ‘카페 반 고흐(Cafe Van Gogh)’는 현재 영업을 중단한 상태다. 하지만 이 구시가지 모퉁이에서는 작품 속 짙푸른 하늘과 골목의 분위기를 지금도 고스란히 느낄 수 있다.

고흐가 산책하며 영감을 얻었던 ‘알리캉스(Alyscamps)’는 플라타너스 가로수 아래 고대 묘지가 길게 이어지는 곳이다. 가을이면 황금빛 나뭇잎이 길 위에 두텁게 쌓여 시간이 멈춘 듯한 풍경을 그려낸다.

낮은 회랑과 그늘 속에 빛이 스며드는 생 트로핌 수도원 정원(Jardin du Cloître Saint-Trophime)은 그의 아지트였다. 12세기에 지어진 로마네스크 양식의 수도원은 네 면을 감싸는 회랑과 중앙의 작은 정원이 어우러진 구조를 갖고 있다. 석조 기둥에는 성서 속 장면과 중세의 상징들이 정교하게 새겨져 있으며, 한낮에도 회랑 안에는 차분한 그늘이 머문다. 중앙 정원은 계절마다 다른 꽃과 허브 향으로 채워져 찾는 이들에게 고요한 휴식을 선사한다.

아를의 매력은 고흐의 그림 속에만 머물지 않는다. 기원전 1세기, 로마 제국의 군사 거점이자 문화 중심지였던 아를은 지금도 그 흔적을 가지고 있다. 원형경기장은 오늘날에도 투우 축제와 여름 공연이 열리며, 바로 옆에 자리한 고대극장은 수 세기를 견딘 돌기둥과 아치가 유네스코 세계문화유산으로서의 위용을 뽐낸다.

그리고 아를은 론강(Rhône River)과 카마르그(Camargue) 지역 사이에 자리해 야생 백마와 분홍빛 플라밍고, 황금빛 석양이 어우러진 이국적인 풍경을 지닌다. 매년 여름 열리는 국제 사진 축제 ‘아를 국제 사진 축제(Les Rencontres d’Arles)’는 전 세계의 사진가와 예술가들을 불러모으며, 고흐가 사랑한 이 도시를 여전히 ‘빛과 예술의 무대’로 빛나게 한다.

앙티브 Antibes,

피카소의 바다와 자유

앙티브는 바다의 도시다. 아를에서 기차로 약 3시간, 코트 다 쥐르(Côte d’Azur)의 중심에서 지중해의 매력을 발산한다. 처음 도시가 세워졌을 때는 ‘안티폴리스(Antipolis)’라는 이름의 그리스 식민지였다. 이후 로마 제국을 거치면서 전략적 요충지이자 무역의 중심지로 번영했다. 중세에는 성벽과 요새로 도시를 감싸 외세의 침입을 막았고, 그 결과 좁은 골목과 해변, 시장 구석구석에 2천 년이 넘는 역사가 켜켜이 스몄다.

1946년 여름, 65세의 파블로 피카소는 전쟁의 참혹함을 뒤로하고 지중해의 평화로운 빛 속에서 새로운 창작에 몰두하고자 앙티브를 찾았다. 당시 앙티브 시장은 14세기에 세워진 그리말디 성(Château Grimaldi)을 작업실로 내주었고, 피카소는 그 제안을 주저 없이 받아들였다.

성벽 위에서 내려다본 코발트 블루의 지중해는 그의 팔레트에 새로운 색채 실험의 영감을 불어넣었다. 피카소가 “이곳에서는 모든 것이 가능하다”고 말한 이유를 짐작하게 한다. 그는 페인트와 합판, 일상적인 재료를 활용해 <앙티브의 밤낚시(Night Fishing at Antibes)>, 목가(La Joie de Vivre)>, <생의 기쁨> 등 밝고 해방감 넘치는 작품들을 완성했다. 현재 그리말디 성은 피카소 미술관(Musée Picasso)으로 운영되며 그가 남긴 200여 점의 회화·드로잉·세라믹 등을 전시하고 있다.

앙티브 곳곳에는 피카소의 발자취가 스며있다. 피카소가 아침 산책길에 빠지지 않고 들렀던 프로방스 시장(Marché Provençal)도 여전히 활기를 띠고 있다. 올리브와 치즈, 신선한 채소와 과일이 풍성하게 쌓여 방문객들을 맞이한다.

또한 그가 스케치를 즐기던 세계 최대 규모의 요트 항구, 보방(Port Vauban)에서는 수평선 너머의 바다가 한눈에 들어온다. 캡당티브(Cap d’Antibes) 지역의 해안길은 한쪽으로 소나무 숲이, 다른 쪽으로는 맑고 투명한 바다가 이어져 영화 같은 장면을 만들어낸다.

구시가지(Old Town)는 붉은 지붕과 파스텔톤의 벽이 이어지는 미로 같은 골목길이다. 시장 광장의 과일 가판대와 항구의 어선들, 성벽 아래 부서지는 파도까지 모두 피카소의 시선 속에서 기하학적 형태와 선으로 재탄생했다.

앙티브는 ‘피카소의 도시’라는 명성답게, 예술과 바다, 역사와 휴양이 완벽하게 어우러져 지금도 변함없이 창작과 영감을 길러내는 빛을 품고 있다.

생폴 드 방스 Saint-Paul-de-Vence,

샤갈이 꿈꾸던 빛의 마을

생폴 드 방스는 어디서 바라봐도 한 장의 사진엽서 같다. 앙티브에서 차로 약 30분, 칸에서 북쪽으로 20㎞ 떨어진 언덕 위에 자리한 이 작은 마을은 14세기까지만 해도 성벽으로 둘러싸인 전략적 요새였다. 그러나 20세기에 들어서면서 평화로운 예술가들의 안식처로 변모했다. 1920~1930년대에는 모딜리아니(Amedeo Modigliani), 시냐크(Paul Signac), 뒤피(Raoul Dufy) 같은 화가들이, 이후에는 세계적인 배우와 작가, 음악가들이 즐겨 찾으며 세계적인 명성을 쌓아왔다.

러시아 출신의 샤갈은 1950년 이곳에 정착했다. 그리고 1985년 세상을 떠날 때까지, 무려 35년 동안 생폴 드 방스를 떠나지 않았다. 이곳은 전쟁과 망명, 추방의 기억 속에서 살아온 그에게 비로소 얻은 진정한 안식처였고, 제2의 고향이었다.

생폴 드 방스는 ‘프랑스에서 가장 아름다운 마을(Les Plus Beaux Villages de France)’ 중 하나다. 성벽 위 산책로에 오르면 지중해와 알프스, 올리브 숲과 포도밭 풍경이 한눈에 들어온다. 하늘과 맞닿은 성벽에 기대어 있으면 샤갈이 평생 찾아 헤매던 ‘빛의 마을’이 변함없이 같은 자리에 있음을 실감하게 된다.

마을 중심을 가로지르는 큰 길(Grand Rue)은 샤갈이 매일 걷던 산책길이었다. 돌로 지어진 중세 건물, 담장을 타고 흐르는 부겐빌레아, 올리브 나무 사이로 스며드는 부드러운 햇빛이 이어지는 풍경은 그의 작품 속 환상적인 색채와 떠다니는 인물들을 떠올리게 한다.

마을 초입의 전설적인 호텔 겸 레스토랑 콜롱브 도르(La Colombe d’Or)도 샤갈이 사랑한 곳 중 하나다. 이곳에서 숙식을 제공받는 대신 그림을 남겼고, 그 작품들은 지금도 레스토랑 벽을 장식하며 방문객을 맞이한다.

마을 꼭대기에는 샤갈이 잠든 생폴 드 방스 공동묘지(Cimetière de Saint-Paul-de-Vence)가 있다. 소박한 샤갈의 묘비는 방문객들이 작은 돌을 올려 경의를 표할 수 있는 유대인 전통 양식으로 꾸며져 있다. 샤갈 외에도 여러 예술가와 마을과 인연 깊은 이들이 이곳에 묻혀 있어, 생폴 드 방스를 상징하는 공간이자 예술과 역사, 기억이 만나는 장소로 남아 있다.

공동묘지는 성 미셸 예배당이 함께 서 있어 고요한 위엄을 더한다. 이곳에는 지중해와 알프스 산맥이 한눈에 들어오는 장대한 파노라마가 펼쳐진다. 그 풍경을 마주하고 있으면, 그의 대표작 <나와 마을(I and the Village)>, <꿈(The Dream)>, <연인들(The Lovers)> 속에 담긴 초월적인 풍경과 색채가 바로 이곳에서 비롯되었음을 짐작하게 된다.

생폴 드 방스는 샤갈의 마을이자, 현대미술의 중요한 거점이기도 하다. 마을 입구 언덕에는 세계적 명성을 지닌 현대미술관, 마그 재단 미술관(Fondation Maeght)이 자리한다. 1964년, 미술 딜러 에메 마그(Aimé Maeght)와 그의 아내 마르그리트가 설립했다. 이 미술관은 피카소, 샤갈, 미로(Joan Miró), 자코메티(Alberto Giacometti), 칼더(Alexander Calder) 등 당대 거장들이 건축과 전시에 직접 참여하며 탄생했다.

스페인 건축가 호세 루이스 세르트(José Luis Sert)가 설계한 건물은 지중해 언덕의 지형과 프로방스 햇빛을 살려 건물과 자연이 하나가 되는 공간으로 완성됐다. 야외 조각 정원과 모자이크, 미로의 벽화, 자코메티의 조각은 계절과 시간에 따라 표정을 바꾸며, ‘하늘과 햇빛이 작품의 일부’라는 평가를 느낄 수 있게 한다.

색채와 빛의 순례

왜 고흐가 아를에서 해바라기를 그렸고, 피카소는 왜 앙티브에서 지중해의 빛을 화폭에 담았으며, 왜 샤갈이 생폴 드 방스에서 평생을 보냈는지 알고 싶어 남프랑스를 찾았다. 해가 기울고 석양이 론강 위에 길게 드리운 광경을 보면서 이곳을 한번 경험한 사람들이 왜 다시 돌아오는지 알 것 같았다. 그들이 보았던 풍경을 똑같이 볼 수는 없겠지만, 적어도 그들이 왜 이 땅에 매혹되었는지는 이해하게 되었다.

고흐가 아를에서 본 것은 태양의 힘이었고, 피카소가 앙티브에서 찾은 것은 바다의 자유로움이었으며, 샤갈이 생폴 드 방스에서 품은 것은 영원의 온기였을 것이다. 남프랑스는 단지 ‘예쁜 풍경’이 전부가 아니다. 이곳의 색채와 빛은 유난히 깊고 다르다. 그 빛과 색채가 여행이 끝난 후에도 마음 속에 남아 다시 남프랑스로 향하게 하는 이유가 되고 있는 것 같다.