포틀랜드는 미국 서부에서 가장 애정하는 도시다. 비행기로 이동하면 LA나 샌프란시스코에서 2시간, 시애틀에서는 1시간이 걸린다. 시애틀에서는 차량으로 움직여도 3시간 정도 거리다. 생각보다 가깝다. 그래서 미서부를 갈 때면 잠시라도 시간을 내어 머물고 온다. 포틀랜드는 작고 조용하지만 놀랄 만큼 힙하다. 개성과 취향을 단단히 지키려는 포틀랜드 사람들의 태도가 이 도시만의 독특한 분위기를 만든다.

한때는 이름 없는 항구마을이었고, 오리건 트레일을 따라 금을 찾아온 개척자들이 머물던 도시였다. 하지만 지금의 포틀랜드는 북유럽 스타일의 미니멀리즈, 자연친화적, 슬로우 라이프, 그리고 가까운 사람들과 조화롭게 살아가는 킨포크 문화를 대표하는 도시가 되었다. 카페와 베이커리, 세련된 편집숍, 종이책 냄새 가득한 작은 서점, 자연친화적인 라이프스타일이 만들어내는 포틀랜드만의 멋과 바이브. 킨포크 매거진이 2011년 이 도시에서 탄생한 것도, 어쩌면 당연하다 싶다.

“Keep Portland Weird”

개성이 일상인 포틀랜드

공식 슬로건은 아니지만, 포틀랜드라는 도시의 성격을 가장 잘 드러내는 말이 있다. ‘Keep Portland Weird(포틀랜드를 특이하게 유지하자)’.

이 문구는 텍사스 오스틴에서 먼저 시작되었지만 2003년, ‘뮤직 밀레니엄(Music Millennium)’이라는 음반가게의 주인 테리 쿠리에(Terry Currier)가 대형 체인점의 포틀랜드 진출에 맞서 지역 소상공인들을 지키고자 내걸었던 문구다. 처음엔 작은 캠페인에 불과했지만 어느새 포틀랜드의 정체성이 되어버렸다. 이제는 올드 타운(Old Town)을 비롯해 벼룩시장, 푸드카트 존, 쇼핑 거리 외벽 곳곳에서 ‘Keep Portland Weird’를 쉽게 찾을 수 있다.

개성이란 거창할 필요가 없다. 특별해지려고 애쓸 필요도 없다. 자신이 좋아하는 사소한 방식을 끝까지 지켜내는 것, 그것이 진짜 개성이다. 어느 카페에서 커피를 마실지, 어느 가게에서 어떤 물건을 살지, 어떤 길로 집에 돌아갈지- 남이 아닌 나의 선택들이 차곡차곡 쌓이면, 그것이 개성이 된다. 포틀랜드는 바로 그런 선택들이 존중받는 도시다.

여행자에게 도시의 첫인상은 공기에서 시작된다고 했던가. 포틀랜드 공기에는 젖은 나무 냄새와 신선한 커피 향이 섞여 있다. 미국에서도 커피의 메카라 불릴 만큼 포틀랜드 커피는 특별하다. 그 이유는 천혜의 자연 환경과 독특한 지역 문화에 있다. 커피 맛의 98%는 물이 좌우한다는데, 포틀랜드는 미네랄 함량이 낮고 깨끗한 불 런(Bull Run) 수원지의 물로 커피의 산미와 향을 완성한다. 흐리고 비가 자주 내리는 날씨도 한몫한다. 쌀쌀한 공기는 사람들을 자연스럽게 따뜻한 카페로 불러들인다.

포틀랜드의 커피 문화는 ‘Keep Portland Weird’라는 말 그대로다. 똑같은 커피는 없다. 대형 프랜차이즈 대신, 독립 로스터리와 장인정신이 커피 문화를 이끈다. 이곳의 로스터들은 직접 농장을 찾아가 생두를 고르고, 자신만의 철학으로 원두를 볶는다. 미국 제3의 커피 물결(The Third Wave of Coffee) 문화의 발상지답게 커피를 단순한 음료가 아닌 와인처럼 산지, 로스팅, 추출법까지 따지는 스페셜티 커피로 대한다.

스텀프타운 커피 로스터스(Stumptown Coffee Roasters)는 포틀랜드 커피 문화의 상징이자 미국 스페셜티 커피 시장을 연 브랜드다. 병에 담긴 콜드 브루조차 실패가 없다. 특히 웨스트 엔드(West End)의 에이스 호텔(Ace Hotel) 1층 지점이 가장 유명하다. 참고로 웨스트 엔드는 포틀랜드 여행의 시작이자 끝이 될 만큼 명소들이 밀집해 있다. 과거 창고 지대를 개조한 붉은 벽돌 건물 사이로 카페, 인테리어 편집숍, 현대 미술 갤러리가 블록마다 이어진다.

겉보기엔 투박한 공장지대 같지만, 가장 힙한 공간이 펼쳐지는 센트럴 이스트사이드(Central Eastside)에는 코아바 커피 로스터스(Coava Coffee Roasters)가 있다. 이곳은 스텀프타운보다 한층 더 실험적이다. 단일 농장 원두(single origin)에 집중하고, 종이 대신 금속 필터로 원두 본연의 오일을 살려낸다.

올드 타운의 데드스톡 커피(Deadstock Coffee)는 ‘커피는 끝내줘야한다(Coffee Should Be Dope)’는 슬로건 아래, 스니커즈 문화와 커피를 결합한 공간이다. 격식을 차리거나 어려운 것이 아닌, 누구나 즐길 수 있는 ‘멋진(dope)’ 커피가 되기를 바라는 철학으로 운영되고 있다. 그래서인지 활기찬 에너지가 가득한, 가장 편견 없고 힙한 커피 아지트다.

이 밖에도 기본에 충실한 굿 커피(Good Coffee), 알록달록한 인테리어와 실험적인 라떼가 유명한 네버 커피(Never Coffee) 등 각자의 색을 지키는 카페들이 포틀랜드 곳곳에 수없이 많다.

여전히 활자를 사랑하는 도시

디지털 세상과 잠시 이별하고, 종이의 질감과 활자의 무게에 온전히 잠길 수 있는 낭만이 포틀랜드에는 남아있다. 여전히 활자를 사랑하는 도시라는 건, 골목마다 숨어 있는 작은 서점들, 그리고 그 안에서 조용히 책을 읽는 사람들의 뒷모습이 가장 잘 보여준다.

세계 최대의 독립 서점, 파웰스 북스(Powell’s City of Books)는 포틀랜드의 영혼과도 같은 곳이다. 한 블록 전체를 차지하는 거대한 공간에서는 지도를 펼쳐야 할 정도다. 색으로 이름을 붙인 9개의 방(Rose Room, Gold Room…)을 따라 걷다 보면 어디쯤 와 있는지, 처음의 목적이 무엇이었는지 잠시 잊게 된다. 새 책과 헌 책을 같은 서가에 섞어 진열하기 때문에 절판된 희귀본을 보물찾기 하듯 발견하는 재미도 있다.

하지만 파웰스는 끝이 아니라 시작이다. 포틀랜드는 미국에서 인구당 서점이 가장 많은 도시 중 하나다. 여전히 60여 곳이 넘는 작고 개성 강한 독립 서점들이 곳곳에 굳건히 자리를 지키고 있다. 서점 주인의 취향이 빼곡히 쌓인 서가들, 그 사이에서 책에 빠져 있는 누군가의 뒷모습이 포틀랜드만의 풍경을 완성한다.

마더 쿠포스 북샵(Mother Foucault’s Bookshop)은 미셸 푸코의 이름을 딴 작은 헌책방이다. 오래된 유럽의 서재를 옮겨놓은 듯한 분위기, 조용한 불빛 아래 낡은 책들이 줄지어 있다. 무엇보다 휴대폰 사용을 지양하며, 오직 책과 사색만이 주를 이룬다. 로즈 시티 북 펍(Rose City Book Pub)은 책을 읽으며 맥주를 마실 수 있는 곳이다. 늦은 밤까지 문을 열고, 작가 낭독회나 작은 공연이 열려 동네 사람들의 소박한 수다가 밤을 채운다. 만화책, 그래픽 노블, 아트북과 인디 출판물이 갤러리처럼 꾸며진 플로팅 월드 코믹스(Floating World Comics), 예술·건축·디자인 서적과 빈티지 오브제, 판화, 도록 등이 영감을 주는 모노그래프 북웍스(Monograph Bookwerks)도 들러볼만하다.

한편 포틀랜드 사람들은 대량 생산된 공산품보다 누군가의 손길이 닿은 시간과 정성을 더 믿는다. 그래서 소규모 갤러리와 라이프 스타일 숍, 아날로그 감성을 중시하는 편집숍들이 여전히 사랑받는다.

앨버타 예술 지구(Alberta Arts District)는 자유로운 영혼과 예술가들의 거리. 곳곳에 벽화가 그려져 있고, 흑인 문화와 예술가들의 에너지가 뒤섞인 힙한 분위기를 풍긴다. 프랜차이즈보다는 로컬 상점이 대부분이고, 작은 갤러리와 공방, 수공예품과 빈티지 의류, 감각적인 카페들이 즐비하다. 매월 마지막 목요일엔 거리 전체가 거대한 갤러리로 변하는 ‘라스트 서스데이(Last Thursday)’ 축제가 펼쳐진다.

호손 & 벨몬트(Hawthorne & Belmont)는 빈티지 덕후와 히피들의 천국으로, 남동쪽(SE)의 대표적인 번화가다. 오래된 것에 대한 애정이 골목마다 배어 있다. 파웰스 서점의 분점(Powell’s on Hawthorne), 아늑한 독립 서점, 빈티지 옷 가게, 레코드 숍, 중고 가구점, 그리고 코아바(Coava) 본점 같은 카페들이 이 거리의 풍경을 채운다. 놉 힐(Nob Hill, NW 23rd Ave)은 유럽풍 쇼핑 거리로 유명하다. 빅토리아 양식의 고풍스러운 저택이 상점이 되고, 트렌디한 로컬 브랜드 편집숍, 의류 매장, 솔트 앤 스트로(Salt & Straw) 아이스크림 본점까지 취향 좋은 사람들을 위한 곳이 한가득이다.

주류 천국, 포틀랜드

포틀랜드는 주류의 도시이기도 하다. 맥주, 와인, 위스키까지- 이곳에서는 모두가 하나의 문화다. 포틀랜드는 맥주를 사랑하는 사람이라면 한 번쯤 꼭 머물러야 할, 맥주의 성지이자 천국 같은 곳이다. 이 도시에서는 맥주잔을 가볍게 들어 올리는 것으로 저녁이 시작된다. 커피로 하루를 열고, 맥주로 하루를 닫는 셈이다.

누군가 말했다. “불교에 열반(Nirvana)이 있다면, 맥주 덕후들에게는 포틀랜드라는 비어바나(Beervana)가 있다.” 맥주(Beer)와 열반(Nirvana)이 합쳐진, 언뜻 장난스럽지만 곱씹을수록 깊은 의미가 깃든 단어다. ‘니르바나’- 산스크리트어에서 유래한 이 단어는 불교에서 ‘열반’, 즉 모든 번뇌와 고통, 욕망에서 벗어난 평화의 경지, 궁극의 해탈을 뜻한다.

이곳에서는 맛없는 맥주로 속상해할 일이 없다. 반바지에 슬리퍼를 신고도 세계 최고 수준의 맥주를 즐길 수 있는 것- 그게 포틀랜드다. 완전한 행복, 누구나 한 번쯤 도달해보고 싶은 지상의 낙원. 포틀랜드의 맥주 문화를 설명하는 데 이보다 더 어울리는 단어가 있을까.

포틀랜드 인근 윌라멧 밸리(Willamette Valley)는 미국에서 가장 좋은 홉(hop)을 생산하는 곳이다. 맥주의 쌉싸름한 향과 과일 같은 풍미를 결정짓는 홉, 신선할수록 좋다. 그리고 불 런 수원지의 깨끗한 물은 커피뿐 아니라 맥주, 위스키를 빚는 데도 완벽하다. 1980년대, 오리건주는 미국에서 가장 먼저 브루펍(Brewpub)을 합법화했다. 그 한 번의 선택이 결정적이었다. 작은 양조장이 폭발적으로 늘었고, 이 도시에는 대량 생산 대신 소량 생산, 안전한 맛보다 실험적인 맛을 사랑하는 문화가 뿌리내렸다.

포틀랜드 시내에만 70개가 넘는 양조장이 있는데 그중 데슈츠 브루어리(Deschutes Brewery)는 오리건주를 대표하는 대중적 브랜드다. 프레시 스퀴즈드 IPA(Fresh Squeezed IPA)는 이름 그대로 홉의 과즙 같은 향이 인상적이고, 블랙 버트 포터(Black Butte Porter)는 밤에 마시기 좋은 어둡고 깊은 맥주다. 브레이크사이드 브루어리(Breakside Brewery)는 기본에 충실하면서도 실험적이라 현지인들이 특히 사랑한다. 그레이트 노션(Great Notion Brewing)에선 블루베리 머핀 맛이 나는 맥주를 맛볼 수 있다. 맥주가 아니라 디저트를 마시는 느낌이 들어 이 도시가 왜 ‘이상하다(weird)’고 불리는지 알 것도 같다.

맥주가 다는 아니다. 포틀랜드의 동쪽, 이스트사이드에서는 디스틸러리 로우(Distillery Row)가 있다. 작은 증류소들이 옹기종기 모여 있어 포틀랜드에서 만든 위스키, 진, 보드카를 투어하며 시음할 수 있다. 웨스트워드 위스키(Westward Whiskey)는 보리와 물, 효모만으로 만든 아메리칸 싱글 몰트 위스키. 에비에이션 진(Aviation Gin)은 헐리웃 배우가 투자해 유명해졌고, 부드러운 꽃향기로 사랑받는다.

남쪽 윌라멧 밸리(Willamette Valley)는 포틀랜드 와인의 심장이다. 프랑스 부르고뉴와 비슷한 위도에서 자라는 포도로 만든 피노 누아(Pinot Noir)는 흙내음과 베리 향을 동시에 품는다는 평을 듣는다. 미국 내에서도 손꼽히는 와인 산지다.

마지막으로 한 가지, 오리건주는 소비세가 0%다. 술을 마시거나 병으로 사도 세금이 붙지 않는다. 이런 관대함까지 포틀랜드답다.

농장에서 테이블까지

포틀랜드의 음식도 빼놓을 수 없다. 팜 투 테이블(Farm to Table). 포틀랜드의 식탁을 정의하는 단어다. 신선한 재료와 독창성, 그리고 가성비가 포틀랜드 음식의 본질이다. 비옥한 윌라멧 밸리에서 재배된 채소와 과일, 태평양에서 갓 잡은 해산물, 숲에서 채취한 야생 버섯들과 같은 소박한 재료들이 포틀랜드의 밥상을 만든다. 셰프들은 제철 재료 본연의 맛을 살리는 데만 집중한다.

포틀랜드의 풍경 중 가장 포틀랜드다운 것을 꼽으라면, 푸드 카트(Food Cart)를 고르겠다. 도시 전체에 흩어져 있는 푸드 카트는 약 600여 대다. 이 푸드 카트들이 소규모로 특정한 구역에 모여 작은 세계를 이루고 있다. 현지인들은 이 구역을 ‘팟(Pod)’이라 부르는데, 단순한 거리 음식점이 아니다. 임대료 부담없이 젊은 셰프들이 모여 창의적인 요리로 승부하는 인큐베이팅과 같다. 그래서 저렴한 가격에 레스토랑급 퀄리티로 제공된다.

포틀랜드의 레스토랑들도 격식보다 편안함 속에서 고품질의 음식을 고집한다. 스크린 도어(Screen Door)는 남부식 치킨과 고구마 와플이 산처럼 쌓여 나오는 브런치 성지로 이른 아침부터 줄이 끊이지 않는 명소다. 바삭한 프라이드 치킨과 고구마 와플의 단짠 조화는 말 그대로 예술이다. 제이크스 페이머스 크로피시(Jake’s Famous Crawfish)는 1892년부터 한자리를 지키고 있다. 현지인들이 클래식한 해산물 요리, 기념일 같은 저녁이 필요할 때 찾아가는 곳이다. 카치카(Kachka)는 미국 내에서 가장 힙한 러시아 식당으로 불린다. 여기를 찾는 포틀랜드 젊은 사람들은 냉동 만두와는 차원이 다른 육즙 가득한 러시아식 만두와 다양한 안주들을 보드카와 즐겨 마신다.

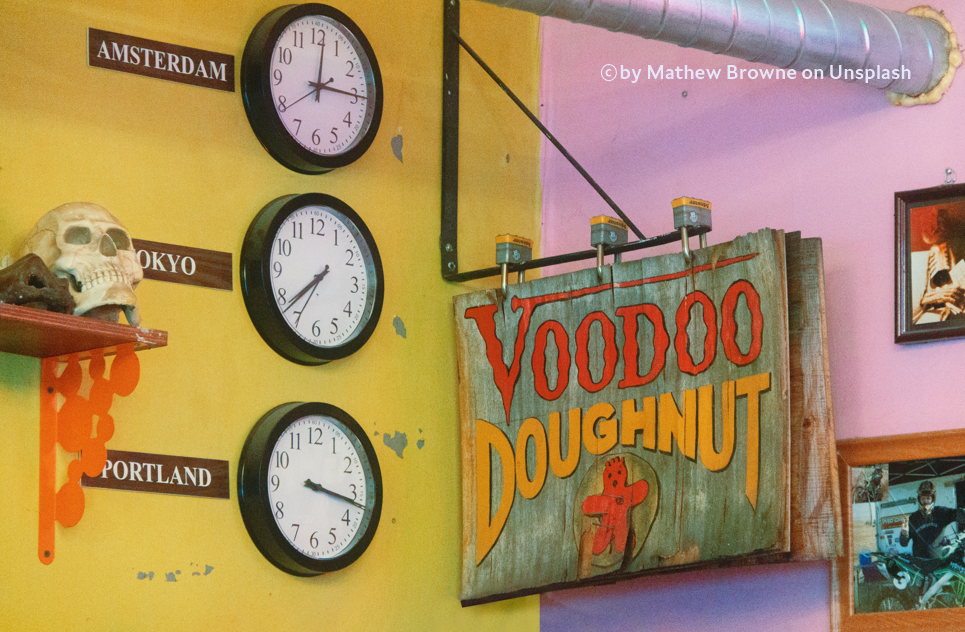

부두 도넛(Voodoo Doughnut)은 ‘Keep Portland Weird’를 가장 상징적으로 보여주는 포틀랜드의 아이콘이다. 마치 주술 집을 연상시키는 기괴하면서도 알록달록한 인테리어, 분홍색 상자에 담긴 도넛들은 어느새 포틀랜드 여행의 필수 인증코스가 되었다.

대표 메뉴인 베이컨 메이플 바(Bacon Maple Bar)는 길쭉한 도넛 위에 달콤한 메이플 시럽을 바르고, 그 위에 바삭하게 구운 베이컨 두 줄을 얹은 단짠단짠의 원조다. 부두 돌(Voodoo Doll)은 저주인형을 닮은 도넛으로, 배 쪽을 쿡 누르면 붉은 라즈베리 잼이 흘러나온다. 맛보다는 재미와 경험이 중요한 메뉴다. 관광객들로 긴 줄이 이어지는 올드 타운 본점은 새벽까지 영업한다. 긴 대기줄이 부담스럽다면 동쪽(Eastside) 데이비스(Davis) 지점이 좋은 대안이 된다.

현지 미식가들은 부두 도넛보다 블루 스타 도넛(Blue Star Donuts)을 더 높게 평가한다. 브리오슈 반죽으로 만든 도넛은 빵 자체가 고급스럽고 깊은 맛을 자랑한다. 결국 재미의 부두 도넛과 진짜 맛으로 승부하는 블루 스타- 포틀랜드의 도넛 문화는 이 둘을 모두 경험해야 완성된다.

포틀랜드다움

포틀랜드는 삶의 속도를 조금 늦추고, 소소한 일상과 좋아하는 것을 깊이 누릴 줄 아는 사람들의 도시다. 서두르지 않고, 나답게 사는 방식이 자연스럽다. 그래서 같은 하루, 같은 시간을 살아도 이 도시에서는 시간이 다르게 흐르고, 개성과 취향이 일상이 된다.

‘Keep Portland Weird’ – 처음엔 그 말이 조금 낯설지만, 머물다 보면 이 도시만의 진정성을 뜻한다는 걸 알게 된다. 이상한 것이 아니라, 진짜들이 모여 있는 도시. 그게 바로 포틀랜드다움이다.

![[대한TV] 대한항공 사내방송 대한TV EP.69 “날아서 세계 속으로- 하얼빈”](https://kr.img.news.koreanair.com/wp-content/uploads/2026/02/EP69.-%EB%8C%80%ED%95%9CTV-%EB%89%B4%EC%8A%A4%EB%A3%B8-%EC%8D%B8%EB%84%A4%EC%9D%BC-200x200.png)